歯周病で大切な歯を

失わないために Protect your teeth

歯周病は進行しても強い痛みがでにくく、発見が遅れやすい疾患です。

重症化すると歯を失ったり全身の健康にも悪い影響を与えかねないため、予防や早期発見・早期治療を心がけましょう。いとう歯科クリニックでは、患者様一人ひとりに合わせた歯周病治療をご提供しております。

Symptons こんな症状ありませんか?

- 歯がグラつく

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯磨きをすると歯ぐきから血が出る

- 口臭が強くなった

- お口のなかが粘つく

Progress 歯周病の進行

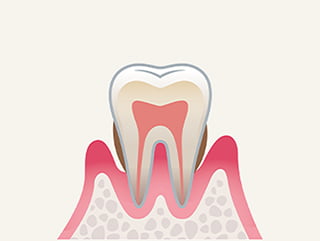

歯肉炎

歯周病の初期段階で、歯ぐきにのみ感染が広がっている状態を指します。主な症状は、歯ぐきの軽い腫れや出血です。

歯周病は成人がなる病気だと思われがちですが、歯肉炎は小さなお子様にもよくみられます。多くの場合、お手入れ方法の見直しと歯科医院での歯石除去で改善しますが、再発しやすいので継続することが大切です。

軽度歯周炎

感染が歯ぐきだけでなく歯槽骨にも広がり始め、歯肉溝(歯と歯ぐきの境目にある溝)が少し深くなった状態を指します。主な症状として歯ぐきの腫れや出血がみられます。

軽度歯周炎になると歯肉溝が4mm程度まで深くなり、問題のある歯肉溝として、名称が「歯周ポケット」に変わります。深くなるほど、歯ぐきのなかに汚れがたまりやすくなります。

歯ぐきの腫れや出血は、お手入れ方法を見直し、歯科医院での歯石除去でおさまります。

中等度歯周炎

感染の影響で歯槽骨がある程度溶かされた状態を指します。

歯ぐきの腫れや出血に加えて強い口臭、歯ぐきが下がったことによる知覚過敏、歯のグラつきや排膿(歯ぐきから膿がでる)がみられるケースもあります。

歯周ポケットは5~7mm程度まで深くなり、歯ぐきの内部の炎症が、すぐに治まらないのが特徴です。

お手入れの見直しや定期的な歯石除去に加え、歯根に付着した汚れや感染組織を除去するためのSRPで処置します。若しくは、歯ぐきを切開して汚れを除去する外科処置が必要になることもあります。

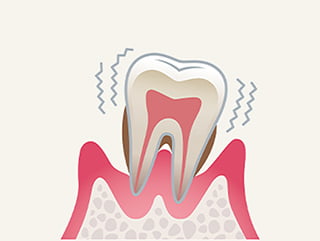

重度歯周炎

感染の影響で歯槽骨が大幅に溶かされ、歯周ポケットは8mm以上の状態です。歯ぐきの強い腫れや出血、強い口臭、知覚過敏、歯のグラつき、排膿、噛んだときの違和感や痛みなどが生じます。

お手入れの見直しや継続的な歯石除去、SRP、外科処置などを行い、症状の改善がみられなかったり、歯のグラつきが大きすぎて食事がうまくできない際は、抜歯をご提案することもあります。

治療の流れ

歯周検査1回目(初診)

はじめに歯周検査で歯周ポケットの深さや出血の有無、歯のグラつき度、歯垢や歯石の付着度を調べます。

スケーリング・ブラッシング指導

歯ぐきの上に見えている歯石を専用の器具や機械を使って丁寧に除去します。

スケーリングを行ったあとに、患者様の歯並びに合った磨き方を詳しくお伝えしますので、自宅でも実践してみてください。

歯周検査2回目(位相差顕微鏡・唾液検査)

再び歯周検査を行い、1回目の内容と比較します。改善していれば、前回行った治療内容が適切であるという証拠です。

位相差顕微鏡では、原因菌の活動性を確認し、唾液検査と合わせることで歯周病のリスクを詳細に調べられます。

除菌治療(投薬治療)

投薬治療で歯周病の進行に関与する悪玉菌を除菌します。

SRP

歯ぐきの下にある歯石や感染組織を、専用の器具や機械を使って隅々まで除去します。

痛みに敏感な方には麻酔を施しますので、お申し出ください。

歯周検査3回目

再び歯周検査を行い、1・2回目の内容と比較します。

改善がみられればメンテナンスへ移行しますが、そうでない場合は外科処置となります。

外科処置・再SRP

麻酔をして歯ぐきを切開し、目視下で歯根に付着した歯石や感染組織を除去します。処置は1日で終わるため入院は不要です。

処置後は歯ぐきの治癒を待ち、再検査をして1・2・3回目の内容と比較します。

メンテナンス(SPT)

歯周病は完治するのが難しい疾患で、進行を防ぐには定期メンテナンスが不可欠です。

定期的に検査や歯石除去を行い、進行を防ぎます。

虫歯や詰め物の変形など、あらゆるトラブルの早期発見・早期治療にも役立ちますので、忘れずにお受けください。

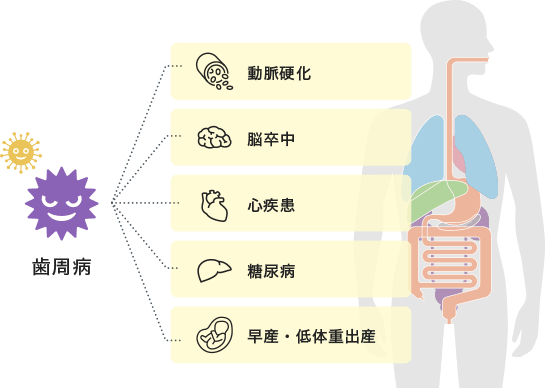

歯周病と全身疾患の

関係について About Relationships

歯周病菌が出す毒素は、動脈硬化やそれに伴う血栓の発生率が高まる原因です。血流で全身にまわると脳卒中や心疾患などを引き起こすこともあります。

また、糖尿病は歯周病と相互関係にあり、一方が悪化するともう一方も進行する傾向にあります。現在、糖尿病と診断されていない方であっても、歯周病である以上油断は禁物です。

歯周病によって発生する炎症物質は、陣痛を促進させるため早産や低体重児出産のリスクが上がります。

妊娠中は、ホルモンバランスの変化やつわりの影響で歯周病を発症する可能性が高いため、妊産婦歯科は忘れずに受けるようにしましょう。

歯周病の治療法について

ブラッシング指導

歯周病を改善・予防するには、歯の根元や歯ぐきを丁寧に磨くことが重要です。毎日欠かせない歯磨きですが、気づかぬうちに「磨き癖」がついてしまい、それが原因で歯周病になる方もいらっしゃいます。

歯科医院では、歯並びや歯ぐきの状態に合わせた磨き方や、フロス・歯間ブラシといった補助用具の使い方についても分かりやすくご説明しております。

スケーリング

専用の機械や器具で縁上歯石(歯ぐきよりも上にある歯石)を除去する処置です。歯石は歯垢が3日以上同じ部位に付着することで作られますが、石のように硬いため歯ブラシの毛先の力では落とせません。

スケーリングは、歯石が多く硬いときに機械を用いて取り除くのが基本です。細かな部分は手用の器具で対応します。機械のパワーは調節が可能ですので、しみたり痛みを感じた際には、我慢せずにお知らせください。

SRP

縁下歯石(歯ぐきよりも下にある歯石)を除去する処置です。スケーリングと同じように専用の機械や器具を使用しますが、痛みを感じやすいため麻酔を施すこともあります。

縁下歯石は血液を含んでいるため見た目が黒っぽく、縁上歯石よりも硬いです。歯周病菌の住処であるため、できるだけ早めに取り除かなくてはいけません。保険の関係上、4回に分けて行います。

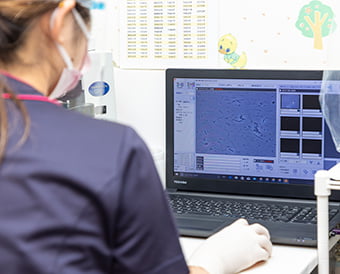

位相差顕微鏡

専用の顕微鏡を使って歯周病菌の量や活動性を確認します。菌の様子をモニターでご覧いただくことも可能です。(ご希望の方のみにお見せしています)

実際に目にすることで治療や予防に対するモチベーションの向上に役立ちます。

歯周内科

オリンパス社製の高倍率位相差顕微鏡で菌の種類を特定し、リアルタイムPCR検査による歯周病菌のDNA検査で菌の有無を確認します。

2つのデータをもとに微生物に感受性のある薬剤を選択して処方するのが歯周内科です。歯周病の発生や進行に影響する微生物叢を薬剤の力で崩して綺麗な状態にすることで、歯周病を内科的に治療します。治療回数は3~5回です。

予防システムGBT

バイオフィルムの除去を目的とした処置です。細かい粒子を噴射して歯面にこびり付いているバイオフィルム(細菌が集まってできた薄い透明な膜)を除去します。

バイオフィルムは粘着性があり、汚れが付着しやすいです。虫歯や歯周病を予防するには、定期的に除去することが大事です。